Tenho uma relação estranha com passagens de ano. Por um lado, não ligo muito para os festejos e acho só uma convenção necessária pra gente não surtar diante do passar dos dias. E só. Nada de "novas energias" ou renovação; não é um calendário que muda alguém. Sempre preferi o Natal, pela proximidade com a família.

Por outro, costumo memorizar bobagens como a primeira música que ouço a cada ano, acidentalmente ou não. Já tem mais de 20 anos que registro isso mentalmente, como se fosse algum presságio. Acabo esquecendo já nos primeiros meses, mas algumas ainda lembro. Sei, por exemplo, que a primeira música que ouvi em 1998 foi Hands, da Jewel. E a primeira em 2021 foi Don't Look Back in Anger, do Oasis.

Presságio? Nada, é só algum TOC entranhado na minha cabeça.

Nunca fiz parecido com jogos, mas sei quando conheci alguns porque causaram impacto ao primeiro contato. Lembro quando vi Street Fighter II, num bar em que fui após a escola com três amigos – eu estava na 7ª série, logo foi em meados de 1991. Também lembro de conhecer o Atari 2600, com um amigo jogando Enduro na TV da sala, quase certo que em 1988. E de ver Alex Kidd in Miracle World pela janela na casa de outro vizinho, quase certo que também em 1991.

Nos últimos anos, com o excesso de produtos parecidos, a percepção de "uau" ficou prejudicada. Você conhece as mecânicas, motores gráficos, personagens. Na maior parte do tempo, sabe mais ou menos o que esperar. Boa fração do que jogo, só sei quando conheci pela data do lançamento.

Mas em 2021, o que me marcou foi um jogo de 2015. Jogá-lo causou a mesma sensação positiva de clássicos, a sensação quase perdida de experimentar algo novo, que deve ficar na memória por muito tempo. E para minha própria surpresa, foi o "jogo de mocinha", como dizem alguns em tom de desaprovação: Life is Strange, o inaugural.

Credo, sério?

Segundo más línguas, homens feitos, heterossexuais e em estado mental sadio não podem gostar de Life is Strange. Afinal, apela ao emocional e todo mundo sabe que homens não são emocionais. Homem de Verdade™ gosta de FIFA, CoD e GTA. Um Mario pra relembrar a infância e olhe lá. Já LiS tem protagonista lésbica ou no mínimo bissexual (entendi Max como bissexual se descobrindo; há debate sobre). Segundo eles, a história é, portanto, direcionada ao público adolescente feminino.

Não estou exagerando: a quantidade de olhares tortos e risinhos de julgamento quando digo que o jogo é um baque pra qualquer marmanjo que se permita é um negócio assustador. Li comentários por aí nesse tom.

Como já estou velho demais pra ligar para julgamentos, mantenho cada palavra sem a menor vergonha. Entre um mar de ação, tiro e esporte, Life is Strange foi um oásis de criatividade, com história envolvente desde os primeiros minutos, personagens cativantes e um final que causa grande envolvimento. Tudo entregue com um pacote técnico minimalista, controles frugais e jogabilidade quase inexistente – olhar, mexer, ler, repetir, como nas aventuras gráficas clássicas.

E não só o final. A montanha-russa de emoções joga você de um lado para outro, com lances especialmente agudos. A cena da tentativa de suicídio de Kate Marsh, por exemplo, foi uma das mais tensas na minha história com videogames.

Você vê aquilo surgindo, construído como possibilidade desde o episódio de estreia, que termina com a moça sozinha, chorando desolada no quarto. Mas ao acontecer, você se dá conta de algo terrível: não foi mero evento da trama.

Não é daqueles que você não poderia alterar – como Joel matando o médico no fim de The Last of Us, por exemplo. A possibilidade de salvar Kate esteve o tempo todo em suas mãos. Vê-la saltar porque não prestamos atenção suficiente ao jogo é uma sensação muito ruim. Tão ruim que não suportei e voltei um save point para trás, o que jamais faria em condições normais.

LiS é hábil em "pegar" o jogador/espectador desde o começo com uma combinação de elementos esperta. Honrando a inspiração dos autores em filmes e séries de fantasia e suspense como Twin Peaks e Além da Imaginação, somos assombrados pela figura aterradora do tornado e envolvidos pela mecânica de manipulação do espaço-tempo.

É onde entra uma receita de sucesso para prender o público (Lost?): muitas perguntas e poucas respostas. Foi Max quem criou o tornado ao manipular o tempo? Se sim, qual o mecanismo exato? Ou foi a borboleta? O que é a borboleta, é uma entidade mágica? Uma representação divina? E o espírito de cervo? E as duas luas?

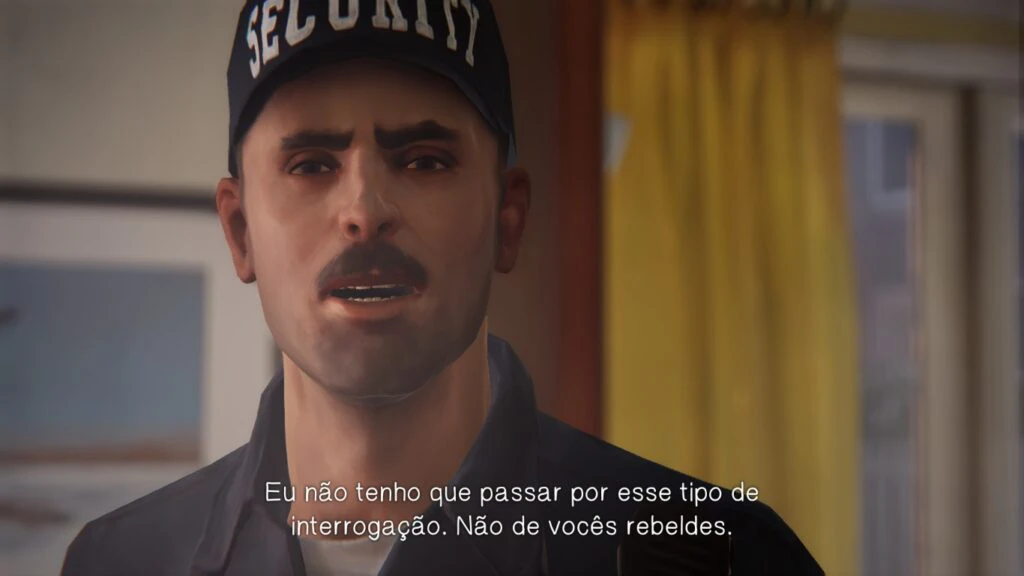

E ainda temos o assassinato misterioso. De Twin Peaks à Odete Roitman, poucos recursos de narrativa são tão capazes de capturar o interesse do leitor. Descobrir quem matou (mataram mesmo?) Rachel Amber é a dúvida que coloca uma nuvem sobre quase todos. Quem não franziu o cenho contra o segurança neurótico, só pra depois desconfiar do professor hipster, do diretor alcoólatra, do estudante playboy neurótico ou até que ninguém a matou e ela estava o tempo todo curtindo a vida na cidade grande, é porque não jogou direito.

Até da Chloe eu desconfiei. Outro ponto interessante: a dualidade nas personalidades. Minha primeira impressão de Chloe foi a pior possível, na cena em que tenta chantagear Nathan. Demorei até me convencer de que ela não era uma pós-adolescente instável capaz de matar.

Fato é que, sendo jogo de mocinhas ou não, LiS me afetou de alguma forma especial. Talvez por sair do lugar-comum, com elementos menos frequentes em games (pouca ação, pausas de reflexão, quase ausência de inventário, etc).

Também pela trilha sonora, que tem importância na criação da atmosfera como há tempos não se via – talvez nem tivesse visto união de tal forma homogênea. E tendo coisas que eu já conhecia e gostava, como Mogwai, Sparklehorse e José González.

Não dá pra passar ileso por cenas como a viagem de ônibus de Max tocando Crosses. E a visita de Max à Chloe na realidade alternativa, ao som de Mogwai? Puta que pariu...

O problema é a escolha

Como disse ao publicar a análise, o final de Life is Strange foi um dos mais perturbadores pra mim. Com a pergunta que arremataria a trama piscando na tela, pausei e deixei o controle de lado por vários minutos, refletindo sobre a escolha moral que remete ao dilema do trem/bonde.

Ou como a série Matrix explora e o filme mais recente vai a fundo, talvez eu já tivesse feito minha escolha e só estivesse procurando uma justificativa para validá-la. Tal como o clássico modelo ético pode ser distorcido até onde nossa mente alcança, a escolha entre sacrificar uma pessoa ou uma cidade parece fácil. Mas mude variáveis como Life is Strange permite e veja o que acontece...

Experimentos demonstram que a resposta majoritária ao dilema é sacrificar uma pessoa para salvar cinco. Mas proporções mudam segundo variações da cena. Se quem puxa a alavanca estiver interagindo com a vítima, muitos que pareciam convictos na escolha mudam de ideia. Quanto mais íntimo o contato, menor a probabilidade de matarmos alguém, ainda que no outro lado da balança esteja um "bem maior".

Você empurraria com suas próprias mãos uma pessoa obesa na linha, como sugere uma das variantes conhecidas (e absurdas) do dilema? Você deixaria seu ente querido morrer para salvar o grupo?

Deixar que morra uma pessoa amada para salvar uma cidade parece inevitável. Mas e se você só tem esse poder porque o recebeu de uma entidade sobrenatural? Qual o interesse dela? Ela esperava que você salvasse todos ou já conhecia sua relação com a outra figura e sabia que você a salvaria, condenando a cidade a seguir seu curso mas salvando aquela pessoa?

Escolhas difíceis não eram novidade no enredo de jogos, claro. The Last of Us não nos dá tal opção, mas apresenta dilema parecido, resolvido pela escolha (era mesmo escolha?) compreensível mas terrivelmente estúpida de Joel. Fallout 4 lança sobre nós o "fardo" de escolher quem comandará a reconstrução da humanidade: a opulência militar da Brotherhood of Steel, a união popular dos Minutemen, o ativismo do Railroad ou a tecnologia preservada do Instituto.

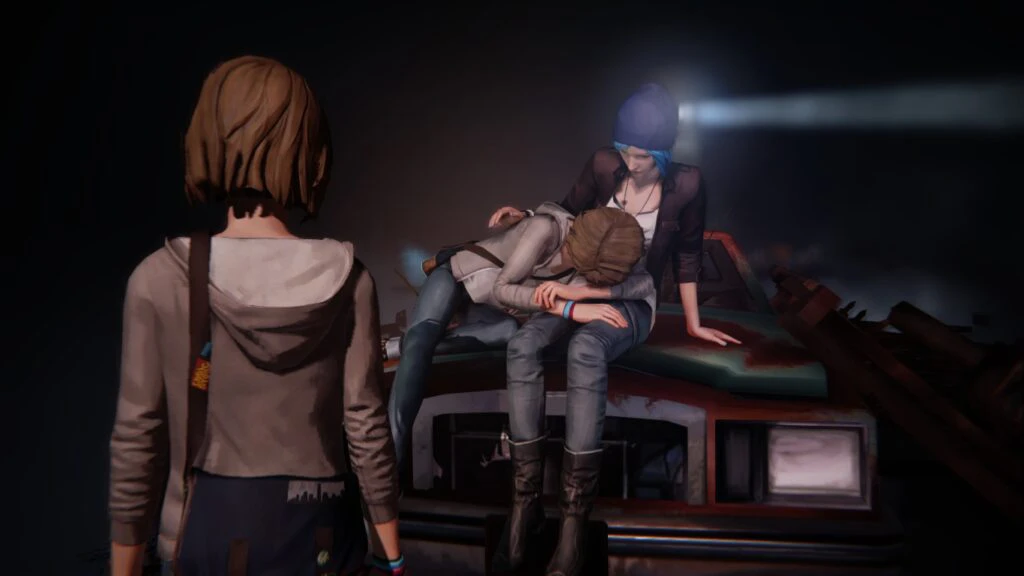

Mas após horas desenvolvendo a relação entre Max e Chloe, torcendo pelas duas, salvando a moça em tantas realidades e quem sabe, até encaminhando uma relação de mais-que-amizade, é difícil deixá-la morrer, mesmo que o fruto seja a possível salvação da cidade.

Sim, note que elas sequer tinham certeza de que funcionaria. Talvez Max deixasse Chloe morrer sem qualquer efeito benéfico.

Decidi salvar Chloe. Não era um sentimento de "dane-se Arcadia Bay", mas uma dúvida me pareceu válida. Talvez a "entidade" estivesse preparando Max para salvá-la. Após anos separadas, aquele poder (seja o que for) as reúne e liga com mais força que nunca... causando um tornado para levá-la dias depois? Não é como se o tornado já existisse: nessa teoria, o poder de Max seria alfa e ômega, um problema contido na solução. Qual o sentido?

Naquele momento, Max tinha duas alavancas. Com uma, empurraria uma pessoa amada nos trilhos para a certeza de morte, torcendo para assim parar o trem, o que parecia provável mas não certo. Na outra, usar a certeza de salvação de uma pessoa e assistir o trem seguir rumo ao grande grupo, torcendo para que todos, a maioria ou ao menos alguns sobrevivam.

O que eu faria na vida real? Irrelevante. Tal como o dilema do trem nunca terá resposta 100% honesta (atropelar pessoas com um trem filosófico é diferente de saber que serão destroçadas de verdade), acho que eu sacrificaria a pessoa amada. Acho, porque conjecturar no conforto de minha cadeira escrevendo um post enquanto vejo meu gato dormir é diferente de estar numa situação infernal pela qual nunca passei e espero não passar.

Mas se não posso fazer diferente sequer num universo simulado, do que me serve a ficção?

Permita-se

É maluco como essa mistura de amor juvenil, debate moral, drama, suspense, religião, sobrenatural e luto se ergue sobre uma estrutura tão improvável. Muita gente deixou de apreciar Life is Strange achando que era "mais um besteirol adolescente americano", com probleminhas de jovens de classe média de país desenvolvido numa high school estereotípica.

Se deixasse meu preconceito comandar, teria outro ano sem conhecê-lo; uma lástima, ainda mais tendo o episódio de estreia na Steam mofando desde o lançamento. Tinha curiosidade, mas nunca me dei ao trabalho por ter uma imagem preconcebida: "algum drama juvenil, não é pra mim".

Felizmente, não é o que a superfície pode sugerir. Em um ano de lançamentos aclamados para PC (meu console mais recente é um Wii, então sigo como jogador prioritariamente de PC) como Cyberpunk 2077 e Forza Horizon 5, é o título que me lembrarei de ter conhecido quase sem querer em 2021.

Não fosse uma daquelas promoções malucas da Steam, que me deu a temporada inteira por pouco mais de sete reais, eu seguiria alheio a esse universo bonito da Dontnod, que até me despertou de novo a vontade de estudar game design. Algo tão envolvente e bonito sendo simples é um lembrete importante de que às vezes, mais é menos. Uma lição meio esquecida em tempos de produções milionárias, super motores gráficos e controles complexos.

E que venha o remaster em fevereiro pra eu salvar a Chloe de novo. Tenham um bom 2022!

(Aliás, a primeira música de 2022 foi 1979, do Smashing Pumpkins. 1979 + 2022 = 4001, o que significa... Hmm, nada.)